湿法脱硫——治理燃煤烟气污染造成的巨大颗粒物污染源

陶光远

2017年7月11日

在今年三月份举行的两会期间,李克强总理在陕西代表团参加审议时说:

“雾霾的形成机理还需要深入研究,因为我们只有把这个机理研究透了,我们才能使治理措施更加有效,这是民生的当务之急。我们不惜财力也要把这件事研究透,然后大家共同治理好,我们一起打好这个蓝天保卫战。”

“我在国务院常务会议几次讲过,如果有科研团队能够把雾霾的形成机理和危害性真正研究透,提出更有效的应对良策,我们愿意拿出总理预备费给予重奖!这是民生的当务之急啊。我们会不惜财力,一定要把这件事研究透!”

“我相信广大人民群众急切盼望根治雾霾,看到更多蓝天。这需要全社会拧成一股绳,打好蓝天保卫战!”

从2013年初算起,中国治理大气污染的大规模行动已经进行了四年多了,各地的政府和相关的企业,为之投入了巨大的人力物力。在京津冀地区,在几个重点的燃煤烟气污染领域,如钢铁冶金(重点是烧结机)、焦炭、水泥、燃煤发电厂、燃煤蒸汽和热水锅炉、玻璃行业,这几年给几乎所有的大烟囱都带了口罩——加装燃煤烟气处理系统。收效虽有,但大家总觉得与治理的深度和广度差距太大。我与某地环保局的专业工作人员聊天时,曾听到对方的困惑:几乎所有的大型燃煤设施,都已经上了烟气处理措施。在重压之下,有几个企业敢大规模偷排啊?大气中的PM2.5的浓度怎么还是这么高啊?这些颗粒物到底是从哪里来的?

在中国已经有很多科学论文介绍,在中国的大气颗粒物监测中经常发现有大量的硫酸盐。在北京的严重雾霾天气,硫酸盐的比例有时甚至远超过50%。

曾经有专家认为大气中大量的硫酸铵颗粒物是在大气中由二氧化硫和氨气合成的。而氨气是从农业种植业和养殖业中逃逸出来的。还有中外合作的科研团队的结论是,在北京及华北地区雾霾期间,硫酸盐主要是由二氧化硫和二氧化氮溶于空气中的“颗粒物结合水”,在中国北方地区特有的偏中性环境下迅速反应生成。可农业种植和养殖业的氨逃逸不是最近几年才突然增长的,而通过这几年的大气污染治理措施,大气中二氧化硫和二氧化氮的含量都是逐渐下降的。显然,这些结论很牵强附会。篇幅所限,我就不深入分析了。

我谈谈自己的经历。

去年夏天我在某市出差,头一天晚上下了暴雨,第二天空气优了一天,但第三天空气质量就跨越两个级别,达到轻度污染,第四天就是中度污染了。夏季没有散煤燃烧采暖造成的污染,而该市主要的燃煤烟气设备都有有效的颗粒物减排措施,虽然大气中的二氧化硫和氨能合成二次颗粒物,可大气中二氧化硫的浓度也不高啊!暴雨也把地里的氨大部分都带走了啊!大气中不可能有这么多的氨气啊?怎么说,颗粒物的增长也不应该这么快啊!

我曾经在一个企业调查时用肉眼就清晰地发现,某大型燃煤设施经湿式镁法脱硫后的烟气中的水雾蒸发了之后,仍拖着一缕长长的淡淡的蓝烟。其实这就是烟气中的水雾在空气中蒸发之后,水雾中的硫酸镁从水雾中析出,留在了空中。

而在另外几个企业,我则看到,用湿式钙法脱硫技术处理的烟气中的水雾蒸发后,留下一缕白色的颗粒物烟尘。其中有一次我在一个钢铁企业考察时,因为气象的原因,经湿法脱硫的烧结机燃烧烟气沉降到我们所在的地面上,迅速闻到一股呛人的粉尘气味。

这种现象很多专业人士都注意观察到了。某省的一位专业环保官员告诉我,这种湿法脱硫工艺产生的烟气颗粒物,还有一个俗称,叫“钙烟”。

2015年我的德国能源署同事在中国的调研工作中清晰地发现了这个情况,并在2016年载入了科研报告:“很多燃煤热力站的烟气净化主要在洗气塔中进行,没有在尾部安装过滤装置。由于洗气塔的净化效果有限,并且只适用于分离水溶性物质,因此,中国企业广泛采用未加装过滤装置的洗气塔的方式并不可靠”。

更糟糕的是,我们看到,很多企业为了降低不菲的烟气脱硫废水处理成本,不对湿法脱硫的废水中溶解的硫酸盐做去除处理,而是将溶有大量硫酸盐的废水反复使用,还美其名曰,废水零排放。废水到是零排放了,可溶性的硫酸盐到是全都撒到天上了,每立方米的燃煤烟气中,有好几百毫克的硫酸盐,全都变成PM2.5了。还不如不做烟气脱硫处理呢!

今年5月17日下午,中国生物多样性保护与绿色发展基金会与国际中国环境基金会总裁何平博士联合组织了一次“燃煤烟气治理问题与对策研讨会”。我也应邀参加了这次会议。在这次会议上,大家纷纷指出了一个重要的大气污染源,燃煤烟气湿法脱硫。

其中山东大学的朱维群教授介绍了了他从经湿法脱硫后的烟气里检出了大量硫酸盐的实验结果。与会的其它两个公司也介绍了类似的发现。其中有一个来自东北某省会城市的公司介绍。最近两年来,该市每年在供暖锅炉启动运行的第一天,就出现大气中的颗粒物含量迅速上升的现象。而这些锅炉都有烟气处理工艺,从监测仪表上看,颗粒物的排放比前些年大幅下降。而二氧化硫和二氧化氮要合成二次颗粒物不会这么快。可以断定,是在烟气处理过程中的湿法脱硫工艺合成了大量的颗粒物。这个公司的负责人还调侃地说,他曾给市环保局建议,把全市的燃煤烟气湿法脱硫停止运行试一天做个试验,肯定大气中的颗粒物浓度会大幅下降。

我也介绍了我和我的同事们在河北进行大气污染治理时发现的类似现象,并介绍了我们于2016年在有关的报告中建议的治理方法:“基于德国的经验,建议采用(半)干法烟气净化技术取代湿法洗气塔。具体而言,我们建议采用APS (Activated Powder Spray,活性粉末喷洒)烟气处理工艺”。

十分凑巧的是,就在举办这个会议的当天晚上,华北某市的环保局局长(尊重他的意愿,我不能公开他的姓名和所在的城市)来北京出差,约我聊一聊治霾的问题。一见我的面,他就开门见山告诉我一件令他困惑了几年并终于揭晓的谜:

几年来,他一直怀疑现在的燃煤烟气处理工艺有问题,因为在这些已经采用了燃煤烟气处理工艺的烟囱附近的空气质量监测站,发现大气中颗粒物的浓度要明显高于其它地区监测站监测的结果。不久前,他所在城市的一家大型燃煤发电厂刚刚安装了超净烟气处理设施。但在超净烟气处理设施运行的当天,附近大气质量监测站检测出的大气中的颗粒物浓度比起其它地区的监测站,有了突然的大幅升高。于是他让环保检测人员到现场从烟囱里抽出了烟气到实验室里检测。结果,在烟气中发现有大量的冷凝水,在将这些冷凝水蒸发后,得到了大量的硫酸盐,其数量相当于在每立方米的烟气中,有100~300毫克/的以硫酸盐为主的颗粒物。而国家规定的燃煤锅炉烟气中的颗粒物排放上限(依锅炉的功率和是否新建或既有)分别为20~50毫克/立方米;而燃煤电厂烟气超净排放标准的颗粒物排放上限甚至只有5~10毫克/立方米。也就是说,湿法脱硫产生的二次颗粒物造成烟气中的颗粒物浓度超过不同的国家标准上限几倍至几十倍!

超净烟气中水分含量更高,带出的冷凝水和溶盐更多,烟气的温度也更低,所以在烟囱附近沉降的颗粒物更多。

既然是超净排放,烟气中怎么还会有这么多的颗粒物?烟气中的颗粒物可都是有在线监测的啊!难道是偷排?到还真不是偷排。

原因很简单:国家的烟气检测规范规定,烟气中的颗粒物浓度是在烟气除尘之后湿法脱硫之前进行检测。这也有道理,因为在湿法脱硫工艺之后,大量的水雾被带到烟气中,这些水雾在普通的烟气检测技术方法中,往往会被视为颗粒物,造成巨大的测量误差。即便有高级仪器能区分湿烟气中的水雾和颗粒物,也很难测定水雾中的硫酸盐含量。除非能检测水雾中的盐含量。但这太困难了。即使有检测装置能够在线检测出来水雾中的硫酸盐浓度,成本也太惊人了。

燃煤烟气在经过湿法脱硫后,会含有大量的水雾,水雾中溶解有大量的硫酸盐和并含有脱硫产生的微小颗粒物,其总量总高可达几百毫克。

以上的事实,对大气中的颗粒物中有大量的硫酸盐、甚至经常有超过50%比例的硫酸盐的现象做出了合理的解释:大气中绝大部分的硫酸盐并不是二氧化硫和氨气在大气中逐渐合成的,而是在湿法脱硫装置中非常高效迅速地合成的。

也就是说,湿法脱硫虽然减少了二氧化硫——这个在大气中能与碱性物质合成二次颗粒物的污染物,但却在脱硫工艺中直接合成出大量的一次颗粒物。在已经普遍安装了燃煤烟气处理装置的地方,湿法脱硫在非采暖季已经成为了大气中最大的颗粒物污染源。万万没想到,烟气治理,治理出更多的颗粒物来,甚至出现在超净烟气处理的工艺中,真是冤透了。

难怪下了这么大的力气治理燃煤烟气污染,大气中的颗粒物浓度降不下来,原因就是燃煤烟气污染治理本身造成的,并不是燃煤的企业和环保部门的工作人员治理大气污染不积极、不认真;而是方法错了。方法错了,南辕北辙。这充分说明,铁腕治霾,一定要建立在科学的基础上。方法不科学,很可能腕越铁,霾越重。

有人有疑问吗?有疑问不必争辩,找人对湿法脱硫之后的燃煤烟气进行取样,拿到实验室去一检测就清楚了。实践是检验真理的唯一标准。

现在雾霾治不了,很多地方的环保部门就采用“特殊手段”。其中一种手段是用水炮。可是,一些人不知道,硫酸盐是水合盐,在湿度高时,硫酸盐分子会吸收大量的水分,增大体积,这也就是为什么很多地方在空气湿度升高后,颗粒物的浓度会突然大幅增加的原因。我有个朋友是环保专家,他告诉我,有一次,他所在的地区大气颗粒物浓度过高,他的上司要派人到监测站附近打水炮降颗粒物,他赶忙拦住:“现在湿度高,越打水炮,硫酸盐颗粒物吸水越多,颗粒物浓度越高。”

更下策的办法是给监测仪器上手段,直接对仪器作假,譬如给颗粒物探测头上缠棉纱。第一个作假被抓住并被公布的环保局官员,就是在我的家乡西安,我的心情很不平静。在这里,我不是为作假者开脱,而是为他们的无奈之举感到深深的悲哀。

湿法脱硫的技术包括钙法、双碱法、镁法、氨法。这些工艺都或多或少地在湿法脱硫过程中合成大量的硫酸盐,只是其中所含硫酸盐的种类(硫酸钠、硫酸镁、硫酸铵、硫酸钙)和比例有所不同。

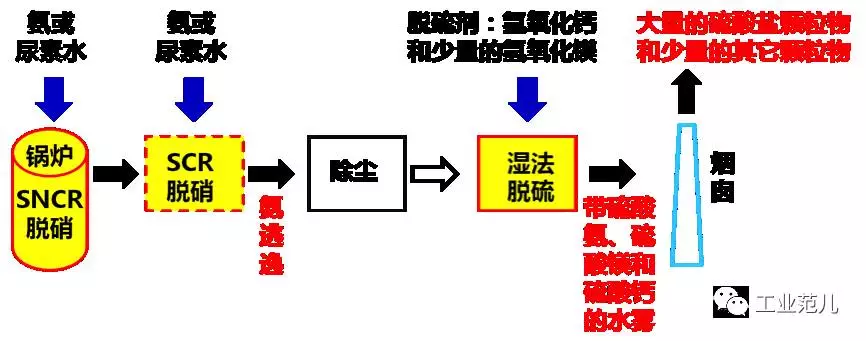

我用最常用的钙法脱硫的烟气处理(超净排放需要增加脱硝的处理工序)流程图,简要地解释一下湿法脱硫产生大量的硫酸盐的过程:

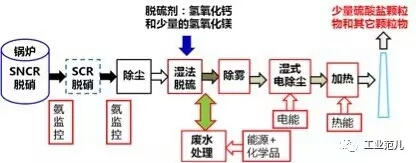

湿法脱硫产生大量二次颗粒物的问题,从七八十年代起,在德国也出现过。德国发现了这个问题后,研究解决方案,选择了两条解决问题的路径:

1. 在原来湿法脱硫的基础上打补丁。其具体措施是:

1) 加强水处理措施,对每次脱硫后的废水去除其中颗粒物和溶解的盐;

2) 加装烟气除雾装置(例如旋风分离器);

3) 加装湿法静电除尘器;

4) 采取了以上的方法后,烟气中仍然有可观的颗粒物。于是为了避免颗粒物在烟囱附近大量沉降,又加装了GGH烟气再热装置,将烟气加热,从到更高的高度,以扩散到更远的地方——虽然扩大的污染面积,但减轻了在烟囱附近的空气污染强度。当然烟气再加热,又要消耗大量的热能。

但在国内外都发现了GGH烟气再热装置结垢堵塞的现象,于是在发生结垢堵塞要对GGH再热装置进行清洗(结垢就是颗粒物啊!而这也证实了湿法脱硫后的烟气中含有大量的颗粒物)时,需要有烟气旁路。

而中国的环保部门为了防止偷排,关闭了旁路。所以,检修锅炉要停机,很多燃煤电厂为了防止频繁的锅炉停机,只好拆除了GGH烟气再热装置,由于烟气温度过低,因此烟气中的大量颗粒物在烟囱附近沉降,这也就是前述的某市环保局长发现的在燃煤电厂附近区域空气监测站发现大气中有较高的颗粒物含量的原因。

但这个方法只适合于大型燃煤锅炉,如燃煤电厂的大型燃煤锅炉。因为采用上述的技术措施,工艺复杂,对于电厂的大锅炉,由于规模大,脱硫废水和废渣的处理成本还能承受。对于小的燃煤锅炉在经济上根本承受不了,且不说还要加装价格不低的湿式静电除尘器。因此,在德国,非大型燃煤电厂的锅炉几乎都不采用这种在原湿法脱硫工艺的基础上打补丁的方法,而是采用下述的第二种方法。

2. 第二种方法就是干脆去除祸根湿法脱硫工艺,采用(半)干法烟气综合处理技术。德国比较成功的是APS (Activated Powder Spray,活性粉末喷洒)烟气处理工艺,综合脱硫、硝、重金属和二恶英。这种工艺是在上世纪末发明的,本世纪开始逐渐成熟并得到推广。其具体措施是:

1) 燃煤烟气从锅炉出来用旋风分离器进行大致的除尘后,即进入到APS烟气综合处理罐,进行综合脱硫、硝、重金属和二恶英(垃圾焚烧厂和钢铁工业的烧结机排放的烟气中有大量的二恶英);

2) 而后用袋式除尘器将处理用的大量脱污染物的粉末和少量的颗粒物一并过滤回收,多次循环使用(平均约100次左右)。

德国现在普遍采用这种(半)干法综合烟气处理工艺。即便是从前采用给湿法脱硫打补丁的燃煤电厂,也逐步地改为(半)干法综合烟气处理工艺。

上面两张图片是我在德国凯泽斯劳滕市中心的热电联供站的屋顶上拍照的,这个热电联供站既有燃煤锅炉,也有燃气锅炉。其中燃煤锅炉满足基础热力负荷,而燃气锅炉提供峰值热力负荷。上面两张照片上的两个烟囱当时都在排放燃煤烟气,不过这些燃烧烟气经过了APS半干法烟气综合烟气系统的处理,颗粒物排放浓度当时只有1毫克/立方米左右,所以用肉眼根本看不到排放的烟气。2016年,凯泽斯劳滕市的年均大气PM2.5浓度为13微克/立方米。

燃煤烟气采用先进的半干法烟气综合烟气系统,完全可以达到中国燃煤烟气超净排放的标准,即:颗粒物<5~10毫克/立方米烟气,SOx<35毫克/立方米烟气;NOx<50毫克/立方米烟气。如果烟气中有二恶英,则烟气中的二恶英浓度甚至可以降低到0.05纳克/立方米以下(在实际项目中经常可以降到0.001纳克/立方米以下),而欧盟标准的上限是0.1纳克/立方米烟气。

湿法脱硫这个新的巨大的大气污染源被发现是坏事也是好事。坏事是知道很多的钱白花了,污染却没减多少,甚至有所增加,很遗憾。好事是知道了大气污染的主要症结在哪里,知道了如何去治理;特别是知道了,大气质量会因此治理措施(在中国北方+散煤治理措施)得到根本性的改善。

这个污染并不难治,采用先进的(半)干法技术综合烟气处理技术,立马就能把这个问题解决了。尽管要花一些钱,但是可以接受的成本,因为这种处理技术,如果要达到同样的环保排放标准,其成本比采用湿法脱硫技术的烟气处理工艺还要低。如果现在就开始治理,冬奥会之前,把京津冀地区这个主要污染源基本治理好,再加上治理好散煤污染(在下一篇中详述),让大气质量上一个大台阶,把京津冀所有市县的年均PM2.5的浓度降到35微克/立方米一下,应该不难实现。

最后我要强调的是,这个主要大气污染源的发现,并非我一个人或者我们这个中德专家团队所为,而是一批工作在治霾第一线的专家和环保官员们(当然也包括我和我们这个团队——还等着分总理重奖呢)经过精心观察发现的,并逐步得到越来越清晰的分析结果。我只不过把我们分别所做的工作用这篇文章做一个简单的综述。在此,本文作者(可否以人民的名义?)对所有为此做出了贡献的人(很遗憾,他们之中的很多人现在不愿意公布他们的姓名和单位——也许要待到治霾成功那一天他们才愿意公布)表示衷心的敬意和感谢!

关于陶光远

工业范儿未来能源专栏作家。中德可再生能源合作中心执行主任。1979年本科毕业于陕西机械学院(现西安理工大学)自动控制专业,1983年获清华大学系统工程专业硕士学位。后在中国科学院应用数学研究所工作,并在国家经委(现国家发改委)综合运输研究所兼职。1988年赴德国,在柏林工大进修学习,曾任在纽伦堡的德中经贸合作中心副总经理。2009年获“欧洲能源管理师”证书,并受“欧洲能源管理师”全球培训联盟委托担任中国培训项目负责人。2011年10月起,在德国能源署(dena)与中国可再生能源学会合作成立的中德可再生能源合作中心担任执行主任职务。

洛阳市低碳转型服务中心编辑